编者按:2022年6月7日,洛阳网报道我校“终身教授”马金凤事迹。报道原文及相关链接如下:

洛阳网:为人知和不为人知的豫剧国宝马金凤

5月29日,豫剧大师马金凤在青岛病逝,享年100周岁,成为“永远的洛阳牡丹,永远的穆氏桂英”。

马金凤先生出生于1922年,她7岁登台演出,一生奉献艺术,是舞台生命最长的戏曲艺术家。她是豫剧“五大名旦”之一、“马派”艺术创始人,享受国务院津贴,生前曾获得“德艺双馨艺术家”“功勋杯演员奖”“中国戏剧奖·终身成就奖”和“中国豫剧艺术终身成就奖”等国家级荣誉,是“国家级非物质文化遗产项目(豫剧)代表性传承人”,被称为国宝级豫剧大师。

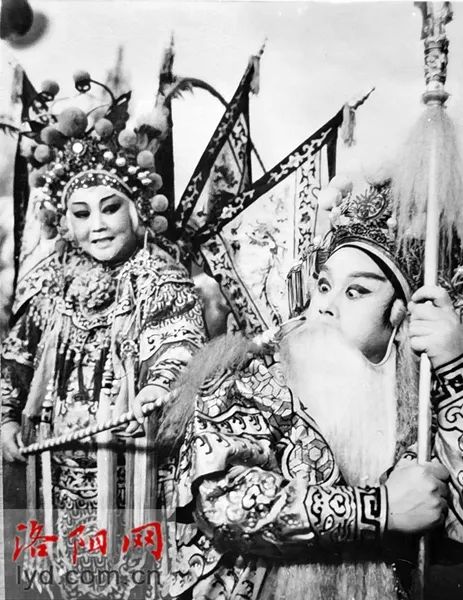

马金凤的唱腔高亢、明快,表演细腻、洒脱、生动、逼真。她的代表剧目“一挂两花”(《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》), 先后被搬上银幕。尤其是穆桂英这一艺术形象,她博采众长,将青衣、刀马、武生等表演精粹熔为一炉,开创了中国戏曲“帅旦”行当,是河南乃至中国戏曲的践行者、推动者。

我在20世纪90年代作为《洛阳晚报》记者,曾跟随马老采访6年时间,多次观看她的演出,马老的人格魅力和对豫剧艺术的热爱深深感染着我。给我印象最深的有三:

一是已为人知的:百年人生寡淡,只吃面汤泡馍。马老为了舞台,对自己非常苛刻,为了保护自己的嗓子,她自打7岁登台,山珍海味几乎不吃,水果也不摸,冷热饭更是不吃,一天三顿面汤泡馍,最高的待遇就是面汤里撒上鸡蛋丝。她在后台备场时,团里的人就是带一个保温盒,里面盛着面汤,上面放着两个馍。当年《穆桂英挂帅》进中南海演出,中央领导宴请她,面对一大桌好菜她吃不下,中南海的名厨又专门给做了碗最简单的面汤,让在场的人吃惊不已。后来去台湾、香港、澳门演出,对着整桌的海鲜,她仍然不动筷子。这对于我们这个时代的“吃货”而言,简直就是天方夜谭。

为了留住自己的舞台青春,她每天坚持早晚两遍练功。就是晚上有演出,演完了回到住处,还要练上一个小时,台步、武功再走一趟,戏词再温一遍。这朵“洛阳牡丹”能在舞台上花开九十余载,没有奇迹,更没有传说,有的只是执着与付出……

二是不为人知的:舞台造型惊艳,化妆亲力亲为。马老从来不把自己当个“角儿”,吃饭简单,化妆也是如此。作为一名跑文化口的记者,我从台前看到幕后,在狭小黑暗的后台,我被震惊到了……

1997年9月,马金凤赴澳门演出前,率原市豫剧一团在洛阳剧院连演4场,演出了《穆桂英挂帅》《花打朝》等经典剧目,答谢家乡热心观众。演出是晚上7点半,听说马老都是提前两小时化妆,所以我5点多钟也早早来到后台。那个年代戏曲没落,演出不多,后台也很简陋,但马老坐在梳妆镜前,顿时满室生辉。化妆台上放着一只藤编带有三层屉匣的化妆盒,很有年代感。里面放着跟了她大半生的演出家当:顶花、发簪、贴片、镜子、油彩、化妆刷、胭脂水粉等。戏曲演员尤其是旦角在舞台上巧笑倩兮、美目盼兮,全靠舞台造型。戏曲化妆面妆和古装头部造型非常复杂,有几十道流程。我原以为团里都有专业化妆师,最起码马老这么一位75岁高龄的大角儿,总得有专职的化妆师吧?

然而,让我意外了,就老太太一个人心平气和地坐在镜子前,亲手操刀,拍彩拍红、描眉画眼、勒头带、贴片子、戴发簪、戴顶花……不光是贴,连片子整理都是老人家一缕一缕在做,没有一个帮手。化面妆和头部造型将近两个小时,马老手不抖,心不慌,始终精益求精,一丝不苟,连口水都没有喝。我问马老,为啥不让别人化呢?她说,化了一辈子,习惯了,还是觉得自己化的好,也不麻烦别人。这份老艺术家的匠心和低调,任谁见了都为之惊叹!

2009年9月,马老舞台生涯80年时,87岁的马金凤与弟子关美利在洛阳歌剧院同台演出,用“马派”艺术代表剧目《穆桂英挂帅》向新中国成立60周年献礼。演出前,我去后台看她,老太太居然还是亲自在化妆,她的女儿帮她打个下手递化妆品。与12年前略有不同的是,那天演出她没有穿戏服,不用贴片包头,只用化面妆。但马老仍是不用他人代劳,自己双手并用,一道工序不落,精心为自己化了一个浓艳的“穆式”舞台妆。妆容大气,眉眼上挑,英气逼人,活脱脱一个老年“穆桂英”,那份自信和精神,让人心生感叹,钦佩不已!

三是少为人知的:家徒四壁,舞台为家。马金凤常说:“我演了一辈子穆桂英,学了一辈子穆桂英,所以就应该像穆桂英那样,为国家、为人民不讲任何条件。”她还说:“许多乡亲们说,看看马金凤,一辈子不生病;听听马金风的戏,一辈子不生气。我不知道这话是真是假,反正我自己呀,我要一辈子为观众演出。”

当年我采访她时,她在洛阳的家一贫如洗,家里的电视是12英寸黑白的,洗衣机、冰箱、空调一律没有,只有一张床和两个旧柜子。我问她为啥不购置点家具,把家整得像个家?她回答:“我就是个唱戏的命。对我来说,再好的家也不是家,在家住两天就烦了;再破的舞台也是家,只要能听到观众的掌声,我就比吃什么好东西都香。”

有一次采访马老,我问她,为啥身体那么好,几乎不得病?她回答:“唱戏就是我最好的灵丹妙药,有一次,我突然生病,昏迷不醒,孩子们赶忙叫了救护车往医院送。迷迷糊糊中,我就默念着‘辕门外三声炮,如同雷震……’就这么念着念着,到了医院我居然醒了过来,病好了。”真是戏痴呀!

2020年,在中国戏曲学院庆祝建校70周年之际,郭汉城、杜近芳、尚长荣、马金凤、蔡正仁、刘秀荣等老中青少四代师生给习近平总书记写信,作为中国戏曲学院的荣誉教授,98岁高龄的马金凤依然心系豫剧事业。2020年10月23日,马金凤同志收到习近平总书记的回信,她非常激动,表示要继续把学生教好,发扬光大戏曲文化。

2021年4月,马金凤戏曲艺术博物馆在洛阳职业技术学院建成开馆,她说:“把戏唱好,把学生教好,是我的任务,能唱就唱,唱不了就教、就宣传豫剧。只要还活着,我就不能忘记人民交给我的任务。”

情系观众,魂系舞台,一代豫剧国宝马金凤留给我们的,是那一出出经典华彩、唱演不衰的精彩剧目,是那一个个鲜活生动、浓墨重彩的舞台人物,更是她终身奉献舞台的艺术人格和一位戏曲演员为人民服务的初心精神。